《高山青》

《温馨提示:以下内容只是笔者善意有感而发,对得起天地良心,千万不要对号入座,如果文章内容能够令部份读者产生共鸣及启发,那就是一件值得恩惠之事情,否则一笑置之,我们一起加油喽!》

大家好,又是我轻心。

印象中,笔者从来未称过自己为佛教徒,有人问我信仰什么宗教?身在《知乎》佛教板块扮演着什么角色?

什么角色?就是一个男人。如果用什么“老师、师傅、师父、师兄、居士”的名称来界定小弟也是多余。

轻心角色只是某部份人的朋友,你没有听错,我没有说错,我只是“部份人”惺惺相惜有缘份又共聚一起的朋友。

(按:某部份人视我为仇人,某部人视我为朋友)

不经不觉在《知乎》的佛教板块已经两年,见尽人生百态,尤其是佛教板块的讨论,简直令我大开眼界,现在想说说一些事情…..

笔者合共500个文章及回应中,很多时候也比较严肃,甚至乎有些说话带着讽刺,而最讽刺说出之领域,不外乎“下半身”之纠结迷思。

感谢最近有一班朋友主动将我的所有文章辑录分类变成连结。令我大吃一惊,原来关于牵涉回应下半身课题,竟然有这么多,真令人怀疑在佛教板块内解释得最多“下半身”课题的人可能就是小弟,每次我从看自己文字,也忍不住笑……傻佬一样。下半身领域已经说得太多,此刻想分享几句现时信徒对情爱之作风。

我曾经有一篇文章叫《佛教徒是令人讨厌吗?》,有一段说话如下…….

佛陀教俗家人不邪淫,目的是因应昔日印度风化罪案严重,为了减轻人类对性活动的无止境追求的攀附心,就因应时势定出“戒律指引”。

现世人却将性活动分门别类,定作正邪,漠视人伦,设法令自己孤独终老,无伴一生,自虐身体,然后去离婚,此乃本末倒置,断章取义,令人啼笑皆非。

女生出家不愿,但出嫁又不成。

男生圣果未证,却修出性无能。以上根本就被一班不明法理的人长期宣扬所致,辜负了佛陀的四十九年教化,迷信的佛教徒会受世人喜欢才怪,正法没有薪火相传,如来真实义又怎样不会灭亡呢?

五千年前古来道人,常提醒求道者全部先“成家立业”,有了家庭,有了事业,丰富了身心,尽了对家庭及社会的本份,才能接受“传法”,丰富了身心后,体验一些经历,才能了无牵挂,正式走上修行之路。

如今眼见佛教内无尽单身男女,东不成,西不就,两头不到岸,半天吊似的,心有挂碍,烦恼四起,又怎样修行?

很多现代迷信宗教之单身人,彷佛表现出要一穷二白,满头白髪,男似农夫,女似村姑,才算高修为似乎的。

实在其智慧却不高,待人接物充满菱角,喜怒无常,修行修到苦口苦面似的,这就是用“不如法”的观念,去捆绑身心产生的代价,所谓“菩提未成,人生已尽毁”,他朝能否成道没人知,如果修行就是走一条受苦之路,不修也罢。

很多人只从“别人口中”闻法,别人说,自己就信,便容易扭曲了“道”,订立了许多不符合“人情、伦常、法理”观念来“捆绑自己心”,一厢情愿陶醉在自我幻想出来的一个法界,其内心根本一点也不快乐,若与一个在明白“佛法、道”的人遇上逆境时作比较,前者所产生之“乐”完全沾不上边,情绪或平静出现,马上立竿见影,报应不爽。

由于曲解佛法,于是学佛多年,一遇上“八苦”,仍继续忧悲苦恼,患得患失,所谓的学佛,只沦为心灵上的依附及寄托而已,在实质智慧及人生际遇上毫无増长。

一个明白法理的修行人,待人接物,非常平易近人,懂从思维下苦功,并非形于表面模仿,更不会常将“神异古怪”现象挂于嘴边。

真明白经文内涵的人,会懂调整自心“不如法”观念去生活,如果用“强行牺牲别人,来成就自己生活”,这决非佛法,肯定已是走偏的“外道”。

佛法再高深,也是“人道法理、在人道修、在人道磨练、在人道成就、以人为本”,非用“在家、出家”来介别,更非以一厢情愿的“信、疑”来支持,“思维”能融入生活,“方法”才叫“应缘”。

怎么样?是否觉得以上说话触动了部份读者心灵?hahahahaha…….

- 笔者曾经劝告过很多信徒,如果真的想组织家庭,就必须增加自己生活圈,更不要躲在家中做“宅女、宅男”,更要懂得做一个“开心果”,试问世上的人又怎会喜欢伴侣“苦口苦面”?

- 如果自己也无办法令自己开心,又怎样有能力把开心快乐带给别人?

- 难道对方幸福,就是建立在你苦口苦面之中?

- 冷若冰霜,女的像倩女幽魂一样,男的像蜡像,天啊!怎样求偶啊!

此刻善意分享一句…….

如果此刻是单身信徒,内心却想“组织家庭”,老土说一句就是想“求偶”的话,不要再冷若冰霜,不要佛话,修行是内心事情,勿再任意泄露出来,多一点逆地而处、多一点关心别人,训练自己成为善解人意的人,不要经常说什么三世因果,满口经文,这样才会有机会契入“爱情游戏”,更不要以为跟自己一样信仰的人就代表是真命天子/天女,这点一定要搞得清清楚楚。

- 人生如梦,并不代表人生不存在,而是说“人生无常”而已,我一拳打你,你会痛。

- 故此,必须生起“智慧、勇气、能力”来面对这个无常人生~梦。

- 小聪明;看到中性际遇是“福报芝麻”。

- 大智慧;看到中性际遇是“福报西瓜”。

- 调正自心观念,认清真相,人将重新走上“自在”的菩提光明之路。

- 在这人间,所谓大人物,只因为有大人物的活法。

- 在这人间,所谓小角色,只因为有小角色的活法。

- 人人也有不同“观”念、思“想”方式,谁也勉强不了谁。

小聪明;做成小视野、小成绩。

大智慧;做成超然视野、大成就。

最后一段说话……

智慧的人懂得依从“社会对错基准”来待人接物,却不被那些基准而“盲目追逐、局限”而生烦恼。

千万不要把自己变成“高山青”,高处不胜寒,单身信徒何必将自己变成有高大如山般清高,恐怕所有痴男怨女接触这样的人也得到“高山症”,个个都怕了你啦!

其实,一切出现也从不会错,因为他们知道有“因、缘、果”,一切也是“剧情需要”的桥段,一切也是“应了那个缘”的活动过程而已。

真快乐是不需“任何外在”来填补的,一切快乐也源自于“内心”,不假外求,这叫“自在”,才能度一切苦厄,名曰“真快乐”了。

前提是一个“不快乐的人、孤芳自赏的人”又怎样带给别人快乐?这是人伦之道啊!

佛法是觉醒之法,虽然不着眼研究由人心创造的“道德观念”,但“并非否定道德观念”。

佛法只是教人不滞留于一切观念,却从来都不是为世间另定基准,更不是推翻人生、社会、家规、国法、善恶、人伦、道德,以上全部是维持人间的秩序。

人间规矩也未能够掌控自如,又怎样做佛?

以上说话,希望为有缘人带来一些启发,千万不要对号入座,盼君深思,一起共勉喽,加油。

最后送上一首歌给大家叫《阿里山的姑娘》无论阁下是否美如水、如何高富帅,也不要乔装成一个不食人间烟火的蜡像…….

《阿里山的姑娘》

作词:高山族民歌

作曲:高山族民歌高山青!涧水蓝!

阿里山的姑娘美如水呀……

阿里山的少年壮如山…….高山常青!涧水常蓝……

姑娘和那少年永不分呀……碧水长围着青山转!

P.S 佛法的道行是内心的事情,我不会告诉你!埋藏、埋藏、好好埋藏,然后我对着你微笑,给你一个真情的笑容。

《佛教徒是令人讨厌吗?》

Handsome :佛门中人,责无旁贷,看见很多题问下的回应,令人感到难过…….

佛教徒令人讨厌吗? – 道人心 http://madhyama-marga.com/hd/3091.html

《情缘、婚姻是上天注定吗?》

Handsome:无论阁下是否已有家庭,衷心祝愿这长篇大论的文章,能带来启发,令天下间痴男怨女,有情人终成眷属…..

佛法认为“情缘、婚姻”是上天注定吗? – 道人心 http://madhyama-marga.com/hd/3131.html

《结婚是要找一个好人还是一个爱人?》

结婚是要找一个好人还是一个爱人? – 道人心 http://madhyama-marga.com/hd/3613.html

《Handsome轻心文章整理分类》

https://zhuanlan.zhihu.com/p/38361623

《轻心修行话》

欲望本质并非来自局限下半身的“性生理诉求~性欲”,如此一来,“刻意用手段禁止~抵制”明显已经是“欲望”,此欲望叫“制止的欲望”。

欲望究竟是什么?

住,指落脚处。

相,指由感知后所带来的观点,简称“际遇”。

住相,指以观点作为落脚处,滞留不放。

佛法所指的欲称之为“住相”。

但问题出来……

- 人生所感知后所带来的观点,完全只是各自人心所缔造的投影,并非来自际遇本身。

- 中国有句话叫:“情人眼里出西施”,正正就清楚道出那个美人只是由人心观点所界定的美,全属个人感觉,并无意昧所有人皆视之为美,各花入各眼,世上并无客观性的美丑可言,一切纯属主观。

由此可见, 客观没有美丑,只有主观感觉,故此,便可明白人生所感到受到的,只是人心一连串不断提取不同观念之投影,而这投影并无自主性可言,皆唯心造,这种世事原貌,佛法称其为“万法皆空”。

有了以上共识……

欲望,就是指“滞留于观点作为落脚处”,曰:“去处”。

凡滞留于“感受、观点、立场、取态”等等,就属于“欲望”,此情况称之为“去处”,亦即金刚经所指的“住相pratisthita lakasna”,亦是民间所指的“着相”。

小总结:

- 现代语所指的“性欲”:指对“快感、高潮”的向往。

佛法所指的欲:指以个人观点作为落脚处,滞留不放,叫“着相”。

味、患、离

《阿含经》提及有三个字“味、患、离”:

味,是指“回味”,这味不存对立,不论愉快或愁苦,只要令心有所难以忘怀的黏着体验,就始终会生起“祸患”,故此,必须懂得“出离”,这是把心调伏“贪欲、憎恨、愚痴”的过程。

离,指不被牵制。

相,指由感知后所带来的观点,简称“际遇”。

亦即是“不住于相 / 离相apratisthita laksana”。

- 为了摆脱对表象际遇束缚,必先要明白宇宙万象的本质是“空”,因为世事的原貌是~“无生”,一切也是由心的错觉界别而成种种分别观念。

- 空的特性,强名叫“空性”。“空”并非等于“没有”,空性和际遇其实是同一回事。

“空”并非“际遇的对立”。

“际遇”并非“空的对立”。

- 空不存在“二元对立”,一切二元对立在空也无法立足,就连空也不存在,因为只要执取“空”,就意味存在有另一个“不空”。

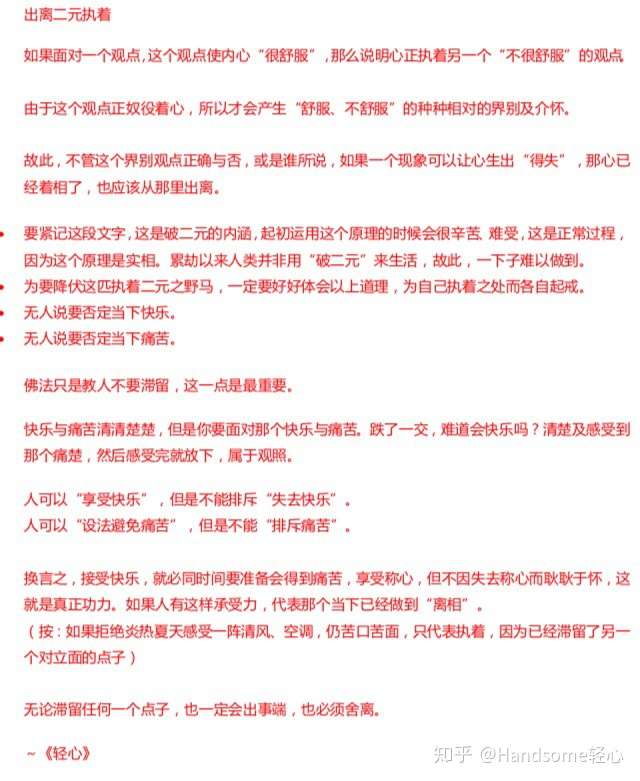

出离二元执着

如果面对一个观点,这个观点使内心“很舒服”,那么说明心正执着另一个“不很舒服”的观点。

由于这个观点正奴役着心,所以才会产生“舒服、不舒服”的种种相对的界别及介怀。

故此,不管这个界别观点正确与否,或是谁所说,如果一个现象可以让心生出“得失”,那心已经着相了,也应该从那里出离。

- 要紧记这段文字,这是破二元的内涵,起初运用这个原理的时候会很辛苦、难受,这是正常过程,因为这个原理是实相。累劫以来人类并非用“破二元”来生活,故此,一下子难以做到。

- 为要降伏这匹执着二元之野马,一定要好好体会以上道理,为自己执着之处而各自起戒。

- 无人说要否定当下快乐。

- 无人说要否定当下痛苦。

佛法只是教人不要滞留,这一点是最重要。

快乐与痛苦清清楚楚,但是你要面对那个快乐与痛苦。跌了一交,难道会快乐吗?清楚及感受到那个痛楚,然后感受完就放下,属于观照。

人可以“享受快乐”,但是不能排斥“失去快乐”。

人可以“设法避免痛苦”,但是不能“排斥痛苦”。换言之,接受快乐,就必同时间要准备会得到痛苦,享受称心,但不因失去称心而耿耿于怀,这就是真正功力。如果人有这样承受力,代表那个当下已经做到“离相”。

(按:如果拒绝炎热夏天感受一阵清风、空调,仍苦口苦面,只代表执着,因为已经滞留了另一个对立面的点子)无论滞留任何一个点子,也一定会出事端,也必须舍离。

~《轻心》

评论区

高处不胜寒,长期将自己处在高处,难免会生出贡高我慢之想。

不如将自己心放低,甚至让他人感到温暖,做一个”大地暖”。

众生平等,无有高低之分,只因人心障蔽,才有高下之见,若能平等待人接物,缘分自然会来找你!

Handsome轻心 (作者) 回复雨伞

有多少人明白我这个文章的意思?其实我是一个大太阳。

Handsome轻心 (作者) 回复雨伞

其实文章最重要的一点,就是不要再苦口苦面。

雨伞回复Handsome轻心 (作者)

自在是不假外求的,太阳也是需要自发光发热才能温暖他人,驱散黑暗!

从来没有外在的快乐让自己去寻找!

Handsome轻心 (作者)

微笑多一点吧!

Handsome轻心 (作者)

佛法的道行是内心的事情,我不会告诉你!埋藏、埋藏、好好埋藏,然后我对着你微笑,给你一个真情的笑容。

Handsome轻心 (作者)

单身人对心仪对象说佛法,人人都怕啦。

似是故人来回复Handsome轻心 (作者)

修行佛法是要修出智慧,待人接物圆融的智慧,而不是满口佛话。

修行也好,解脱觉醒也好,从来不是在某一个虚无缥缈的地方得到的,更不是突然某天过了电一样就大彻大悟彻底解决一切了。人生在世,需要面对需要磨砺需要探索体验的,一个都逃不了,在生活中每个际遇里学习,破除掉自心的执着,平等的对待人事物,做一个阳光利益他人的人,自心清净离相,净土为何不可以在人间呢。

Handsome轻心 (作者) 回复达林

一切暗地里修行, 将修行的智慧呈现于人生,而不是形式上主义啊!

达林回复Handsome轻心 (作者)

学到做得到,才是真学到!

Handsome轻心 (作者)

求偶,千万不要表露你修行,否则你中招。

女人以为你晚晚需要打坐,没有时间体贴。

男人以为你禁欲,不会接近。

hahahahahaha………..

Handsome轻心 (作者)

现代语所指的“性欲”:指对“快感、高潮”的向往。

佛法所指的欲:指以个人观点作为落脚处,滞留不放,叫“着相”。

欲望,就是指“滞留于观点作为落脚处”,曰:“去处”。

凡滞留于“感受、观点、立场、取态”等等,就属于“欲望”,此情况称之为“去处”,亦即金刚经所指的“住相pratisthita lakasna”,亦是民间所指的“着相”。

修行不是做一个冷冰冰,口中经文不离嘴,实际生活确是烦恼四起的人。修行人只是一个普普通通的人,区别在他的思维和言行上会为人带来正面建树,会另接触的人,如沐春风。

看佛经不能断章取义,要结合上文下理,理解文字背后的含义。

修行本在心,不是外在一副很清高的修行样。无论信仰什么宗教,其实都无需刻意说出来,你的言行举止,一举一动都在演示着你的信仰。在日常生活交往中融入法理即可

是啊,最好的说法就是用自己的一言一行去感染对方,那比起“说法”更加的有效无数倍[偷笑]

出世并非身体上逃离人间走入深山老林,意念上排斥人间领域,这样结果就是苦口苦面,面若冰霜,如枯木般毫无生气。

出世是心无去处的去面对生活,内心自在光明。带着这样的心去生活,接人待物中自然会让人感到温暖,如沐春风。

佛法在世间,不离世间觉。修行就在生活,在日常的人生际遇中磨砺自心。

禁欲、吃素、道德洁癖…并不能使你更清净,反而在日常中特立独行、处处受限。何不做一个混俗和光的人,在俗世里修行,在红尘中炼心,开开心心每一天

Handsome轻心 (作者)

《出离二元执着》

如果面对一个观点,这个观点使内心“很舒服”,那么说明心正执着另一个“不很舒服”的观点。

由于这个观点正奴役着心,所以才会产生“舒服、不舒服”的种种相对的界别及介怀。

故此,不管这个界别观点正确与否,或是谁所说,如果一个现象可以让心生出“得失”,那心已经着相了,也应该从那里出离。

要紧记这段文字,这是破两边的内涵,起初运用这个原理的时候会很辛苦、难受,这是正常过程,因为这个原理是实相。

累劫以来人类并非用“破二元”来生活,故此,一下子难以做到。

为要降伏这匹执着二元之野马,一定要好好体会以上道理,为自己执着之处而各自起戒。

无人说要否定当下快乐。

无人说要否定当下痛苦。

佛法只是教人不要滞留,这一点是最重要。

快乐与痛苦清清楚楚,但是你要面对那个快乐与痛苦。

跌了一交,难道会快乐吗?清楚及感受到那个痛楚,然后感受完就放下,属于观照。

人可以“享受快乐”,但是不能排斥“失去快乐”。

人可以“设法避免痛苦”,但是不能“排斥快乐”。

换言之,接受快乐,就必同时间要准备会得到痛苦,如果人有这样承受力,代表那个当下已经做到“离相”。

享受称心,但不因失去称心而耿耿于怀,这就是真正功力。

无论滞留任何一个点子,也一定会出事端,必须舍离。

无论是“排斥快乐”还是“排斥失去快乐”,已经是心生“得失”之念,亦即是滞留或着相。

所以,于一切时,自心安住当下。不滞留快乐,不滞留痛苦。亦不排斥快乐,不排斥失去快乐。即不滞留自心感知所出的观点,行于离相。

Handsome轻心 (作者) 回复东靖

有时候细心一想,在这个2018年代究竟有什么方法才可以将佛法表达出来,其实写了出来都未必有人知道其实你是说佛法。

Handsome轻心 (作者) 回复东靖

无论滞留任何一个点子,也一定会出事端,也必须舍离。

谁明白这句说话?我在表达《不二法门》啊!

东靖回复Handsome轻心 (作者)

太极生两仪,一切事物自成阴阳,亦即佛法所指二元或二边。比如:长短,高下,明暗,疾缓,等等。

不二即般若,意为不落二元(二边),即不滞留于任何一边观点。也有叫他做,破二元执着。

而生活中,无论滞留任何一个点子,则皆不出已落二元之范畴,亦即已滞留于一边之观点。若此,是不明般若,即不明《不二法门》。

是故说,无论滞留任何一个点子,也必须舍离。否则,必出事端,结果是苦。

Handsome轻心 (作者)

住,指落脚处。

相,指由感知后所带来的观点,简称“际遇”。

住相,指以观点作为落脚处,滞留不放。

佛法所指的欲称之为“住相”。

木易忄亘回复Handsome轻心 (作者)

感恩法布施

快乐和痛苦都是实实在在的感受,佛法没有让我们摒弃或肯定任何一种感受。

只是:

享受快乐时,但不要逃避痛苦。

承受痛苦时,但不要不忘快乐。

佛法让我们不要滞留于任何一种感受、想法或观念,但是从未让我们失去获得感受的能力。

其实,到某一天,我们会发现,快乐和痛苦都是因为内心的对立和分别而产生的,破除这颗分别心后,面对任何际遇,你都会内心自在,安忍无生。

佛法是要实践于生活的,在实践中会有各种各样的感悟,每当自己的心放下了一种执著,那就多了一份自在,一份轻松,内心的智慧和光明也就会慢慢生长,也会感染到身边的人们。慢慢的自己会变成太阳,身边的人也会变成太阳。

Handsome轻心 (作者)

面对异性不会倾慕,只此代表不喜欢异性~没有爱情诉求。

部份老人家面对病痛、部份精神病患者面对失去理智,也一样没有爱情诉求,但也不见得有任何优势可言。

失去身体的性功能反应,只意味是残障表现~没有肉体诉求。

部份老人家面对病痛、部份年青人面对性无能、性冷淡,也一样没有性欲诉求,但也不见得有任何优势可言。

如果说来说去只懂得着眼在“情欲”多寡与否之领域中团团转,而不明白人生有无数领域需要面对,并非只得“情欲舞台”,更只把佛法修行界定为失去情欲,只意味完全不明佛法核心,更低估了佛法存在价值。

面对际遇而不滞留,既不排斥,亦不攀附,随遇而安,随缘尽心,尽心随缘,问心无愧,才是真正高手,叫“禅定”。