《佛法行者如何判断法门真假?》

一、修行佛法就好像煮一道菜式,“厨师”说出所需材料、火候、煮食技巧等等。

二,“学员”要做的是依照食谱、技巧、亲自下厨,最后变成美食佳肴之效果,学员信心自然具足。

三、如果学员只花时间于培养对“厨师、食谱、技巧”的信心,甚至滞留于食谱本身,却忘记为了达到美味烹肴才是目的,此乃本末倒置。

举例一:《大悲咒》是否应该用“梵音”?

答:《大悲咒》并不是用“信心、疑心”来建立,而是用“对应条件”及“执行”所得出结果来定断是否应该使用梵音,因为梵音并非唯一对应条件,

(按:“十种相貌”为《大悲咒》之对应条件,“51子母梵音”为影响三脉七轮之对应条件)

- 任何法门,决不是用“信心、疑心”来建立或推翻,而是应该采用正确方式及亲身执行来验证一切。

- 患得患失的心态就是因为根本“缺乏对方法的理解”及“缺乏亲身执行”,以讹传讹,习非成是,这不是迷信又是什么?

举例二:“般若波罗蜜多”是真是假?

答:怎可单凭个人主观的信心及疑心来定断,如果对某领域无法理解,卻界定为怎么样,如此一来,再说下去也只是痴人说梦话,欠缺理智。

举例三:《地藏法门》是真是假?

答:研究《地藏法门》只有一条路走,就是必先要理解什么叫“波罗蜜多”。

(按:六度波罗蜜多是《地藏菩萨本愿经》之核心,不明波罗蜜多是无法参透此经文)

(按:《占察善恶业报经》清清楚楚宣述“离念之法”,亦即“波罗蜜多paramita”)

不明白某领域之下,就任意信任或疑惑,这是一件非常危险的事。

举例四、《楞严经》是否真经?

答;理解清楚《楞严经》的内容说什么,然后亲身执行该经文的原理,才是真正的“王道”,并非无凭无据只依照历史作学术参考或在文字中团团转,然后就任意武断一本经文的真假,必须知道佛法本身是“觉悟方式”,并非单用文字或语言可以使人明白,必须亲身体验。

某原理令A君生受惠,因为A君“理解某原理”,再尝试采取“该对应之方式”及“亲身执行”,所以验证该原理为“真”。

某原理令B君不受惠,因为B君“理解某原理”,再尝试采取“该对应之方式”及“亲身执行”,所以验证该原理为“假”。

以上两种方式都是一种真正应有求学的精神及态度,并不是用傻头傻脑的言行思想来定断某原理的真假。

~《轻心》

评论区

Handsome轻心 (作者)

不可无凭无据只依照历史作学术参考或在文字中团团转,然后就任意武断一本经文的真假。

必须知道佛法本身是“觉悟方式”,并非单用文字或语言可以使人明白,必须亲身体验。

某原理令A君生受惠,因为A君“理解某原理”,再尝试采取“该对应之方式”及“亲身执行”,所以验证该原理为“真”。

某原理令B君不受惠,因为B君“理解某原理”,再尝试采取“该对应之方式”及“亲身执行”,所以验证该原理为“假”。

以上两种方式都是一种真正应有求学的精神及态度,并不是用傻头傻脑的言行思想来定断某原理的真假。

如果人们对于自己未清楚了解的领域,就轻易妄下结论,这正是迷信的体现。

对于比如经典的真伪,梵音陀罗尼的无量妙用与功德,都是要经由行者如实依法践行,才能真正理解,知其理,辨其真。

而不是拍脑袋瓜想象,就得出一个令人啼笑皆非的结论,如果这样,即只是对人对己不负责任的体现。

感谢轻心大哥一针见血!

好多人学佛不停的研究这个真、那个假;这个对、那个错;这个是、那个非,研究了一辈子,面对生活却依然升起烦恼,始终得不到心灵的解脱。殊不知自己的所为已和真实的佛法有所偏离。

因为佛法是超越二元对立的,不研究真假、是非、对错,只问你的心是怎样?有没有降伏自己的执着和烦恼?

世尊说:“万法唯心。”

孔子说:“吾日三省吾身。”

老子说:“多言数穷,不如守中。”

耶稣说:“每个人铸成了自己的天堂或地狱。”

这些圣贤先知都是在教我们一个道理,遇事从自己的心下手,要懂得调整自己的思维和面对生活的态度。

我们说常说人要修行,修行是“修证”自己,而不是“修验”他人。如果一辈子研究是非黑白对错,这只是一个“学”者,一个“信”者而不会是一个“行”者。佛法不同于搞学术,而是实实在在做出来的啊!“有效果”比“有道理”更重要!????

Handsome轻心 (作者)

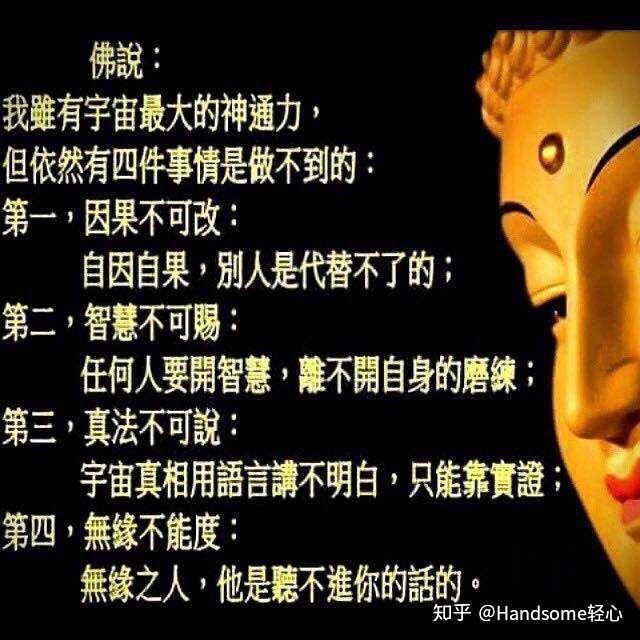

大成就者~观世音菩萨大慈大悲救苦救难,如果祂的无穷六种神通可以把因果凭空消失,相信今天就不会有三恶道及天灾,而且众生亦不需要修行。

《传承》

“传承”,就是“传授与承受”之意,必须“双向配合”,而“心”就是指所传之法其实“无形无相”,无法凭现世“度、量、衡”来表达,离一切“文字、声音、表象”的,所以叫“密”。

佛法上传承真义只是踏实的引导,将如来教法栽种在人心识里,这是“传授”。

人心将如来教法激发了自身本能,救助自己,这是“承受”。

简言之就是“传授”与“承受”之意,曰:“传承”。

中土禅宗第六代祖师《释慧能》法师说:

佛佛唯传本体,

师师密付本心。

现代大意指:“诸佛都只是教人见自本性,而诸师都是教人以明白“心”作为切入点来领悟”。

《灌顶》

“灌顶”是古时继成皇位加冕之仪式已有,世间有许多解释,例如古时印度皇朝将皇权交付下一代君主时,就会行一个“灌顶仪式”,象征“权力转移”,跟“佛法灌顶”意义相似。

佛法上交付的不是权力,而是交付修行之“般若及三密”之修持诀窍,而最重要的就是“般若波罗蜜多prajna paramita ”。

《加持》

佛陀如何教,人就如何做,这才是“如法”,借有相法,入无相境,“念佛、持咒、诵经”并不是教人“祈福、庇佑、破灾难”,而是来认识自己,破除自心无明与执着,开显本有之大智慧~“般若”的深层意义。

佛法之“加持”的真实义就是……

外在“加予”力量。

内在“把持”力量。

如此才构成“加持”,所谓力量其实是一种智慧讯息。

真正的“传承、灌顶、加持”,并非指特定某人拿一壶水在人头上洒,完全不是任何场合、仪式、人物的形式上主义。特别一提,密法从来也并不是西藏独家代理,社会人士经常把西藏挂钩,这是迷信。

“密”是代表“不会任意公开、难以解释”的内涵之意,希望以上文字为阁下带来启发,共勉。

Handsome轻心 (作者)

面对异性不会倾慕,只此代表不喜欢异性~没有爱情诉求。

部份老人家面对病痛、部份精神病患者面对失去理智,也一样没有爱情诉求,但也不见得有任何优势可言。

失去身体的性功能反应,只意味是残障表现~没有肉体诉求。

部份老人家面对病痛、部份年青人面对性无能、性冷淡,也一样没有性欲诉求,但也不见得有任何优势可言。

如果说来说去只懂得着眼在“情欲”多寡与否之领域中团团转,而不明白人生有无数领域需要面对,并非只得“情欲舞台”,更只把佛法修行界定为失去情欲,只意味完全不明佛法核心,更低估了佛法存在价值。

面对际遇而不滞留,既不排斥,亦不攀附,随遇而安,随缘尽心,尽心随缘,问心无愧,才是真正高手,叫“禅定”。

说的好模糊!

Handsome轻心 (作者) 回复自由自在的心

写得好清晰。