一、提问区

我看到很多人修行好像很辛苦很惨似的,佛教修行是不是这样子?

二、正文区

谢邀。

佛法修行不辛苦,

辛苦非修行佛法。

使人辛苦的方法,必是邪教组织,绝无灰色地带。

《温馨提示:以下文字是笔者亲身体验及传承,笑中带泪, 无论读者是否接受内容也不重要,此刻只将明白的体验分享,为免无谓争端,一切进行人身攻击的发言,本人一律拉黑。再次叮嘱,有心生事的人,敬请绕道而行。反之,若有心求觉的人可布施时间,细阅本文,说不定可为阁下带来启发……》

一、《自虐式修行怪圈》

迷信的人千奇百怪,世上有一种叫“苦行僧”,不知大家有否听闻过?这种修行方式来自远古印度,比释迦牟尼佛之前更早盛行。

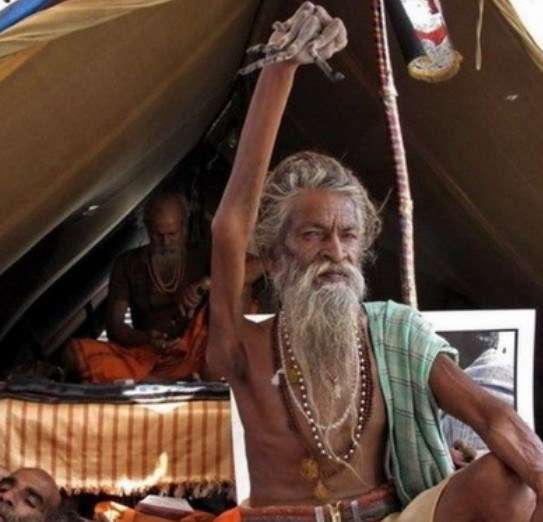

直至2017年目前为止,只需尝试到印度旅游,也不难看见有一些骨瘦如柴、满面流着长胡子、蓬头垢面、披头散发、衣衫褴褛的僧人,四处漂泊或静坐。

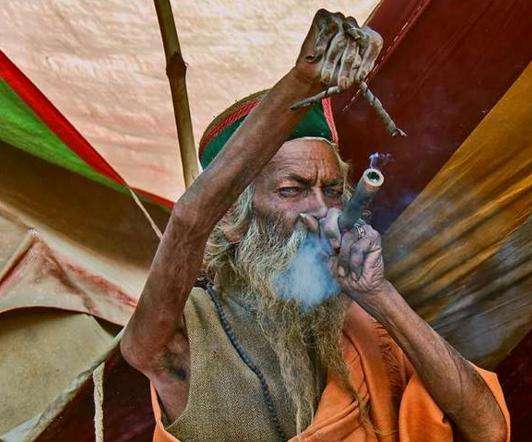

笔者最近在网上看见有关一位苦行僧的报道,据说40年前已开始这种苦行的修行方法,他选择了将右手永远举起,永不放下来,他认为只需要做到这样就可以得道。

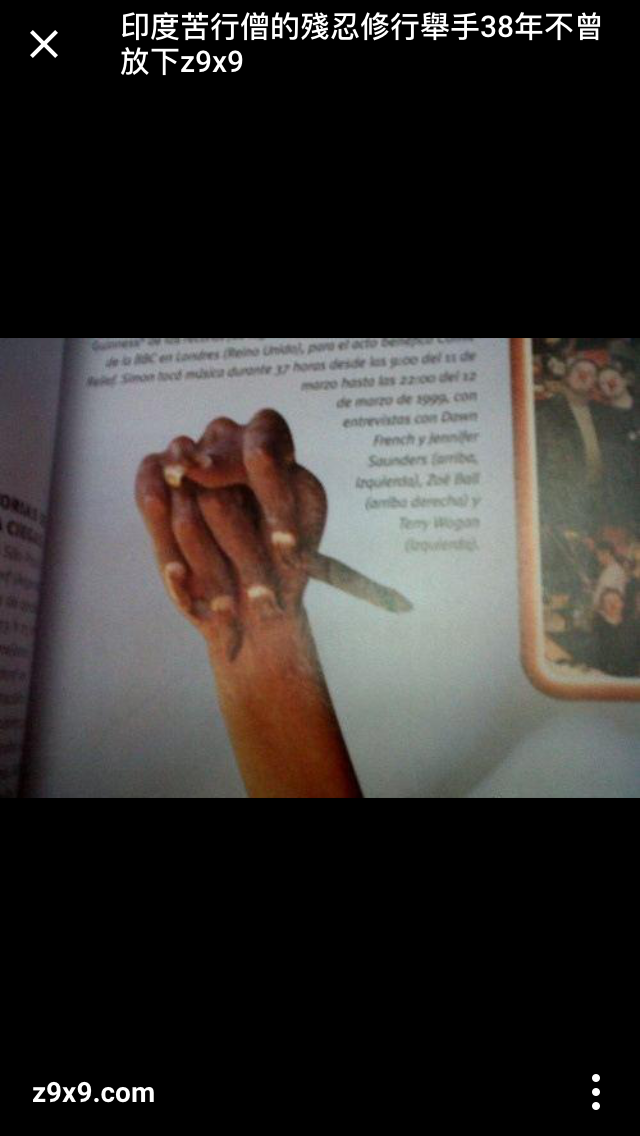

访问中,苦行僧曾经表达最初是感到右手麻痹及痛楚,及后已经开始萎缩,到了现在已经完全无法动弹,更长出的如树枝的东西,状甚恐布。

如果读者想明白这些苦行僧的内心动机,务必先要对“戒律”拥有一个正确理解,及什么叫“戒禁取”?

二、《苦行與戒禁取》

根据佛法而言,由不明法理的人去预设标签某行为本身为对错,即佛法所指的“戒禁取”。 “戒禁取”,梵音罗马拼音(sila-vrata-parmarsa),指因为误解某种领域,导致产生不正确观点,一厢情愿曲解了某种戒律而盲目执取坚持,这是一种“邪见”。

苦行,就是令自己受苦的行為,這是古印度直至現代,由“戒禁取”所演变出来的一套迷信言行,误解认为自虐身心,受到苦楚就是解脱之道。

例如看见A君喜欢吃雪糕,却讨厌吃榴梿,最后A君飞黄腾达。人人却模仿这个人吃雪糕、不吃榴梿,而忽略了A君本身在事业努力、营商智慧、福报、善心等等的因素。

老实说,就算连现代2017年,大眾仍不难发现很多佛教信徒,仍然触犯了“戒禁取”而不自知。

三、《何为持戒》

看看以下对“持戒”的基本解释,就知何为持戒……

欲窥探戒律的真实意义,首先要明白以下两点,此乃根本:

一、封闭关掉一切享乐手段,令身心产生痛苦,跟本完全与佛法之戒律无关。

二、持戒才是获得真正的享乐。

根据“达摩祖师”之《破相论》中,开示“持斋”真实含义是:

又持斋者:当须会意,不达斯理,徒尔虚切。 “斋”者齐也,所谓斋正身心,不令散乱。

“持”者护也,所谓于诸戒行,如法护持。 必须外禁六情,内制三毒,勤觉察、净身心。了如是义,名为持斋。

佛法所指“六情”,是指“眼、耳、鼻、舌、身、意”之六种感知功能。

外禁六情,是指“正常运用六根功用,而禁止被束缚沉醉滞留”,并非“禁止、否定”其六情功能。必须明白,身心健康而不是植物人,拥有身心反应才是正常的人類。

“持”指维护、保持。

“戒”指降心、破执。

持戒内涵,就是降伏执着心,并将此状态维持及保护。

四、《持戒的内涵》

如果仍不明上述解释,笔者用最现代接地气的方法再最后解释…..

持,是保持。

戒,是调整、驾驭。

全句意思是:保持调整、驾驭。

问:调整什么?

答:一切会使人沉醉滞留的领域,都要保持调整、驾驭,不受其束缚。

问:什么才叫沉醉滞留?

答:构成烦恼或构成身心伤害的思想言行,就叫沉醉滞留。

换句话说,沉醉滞留并无好与坏之分,只要该领域或观念,使人产生烦恼或身心伤害,已经属于沉醉滞留,佛法称这个情况叫“着相pratistha laksana”,亦即是执着,只要有执着的领域或观点,就必须为“自心起戒”。

- 一切会使人感受到“痛苦、郁结、沉醉”的观念,都属于要持戒的领域。换言之,滞留快乐要戒,滞留痛苦要戒,滞留苦乐要戒,有滞留之处就要戒,每人需要戒之领域都尽所不同,持戒从来都不是设计出来禁止“做什么、不做什么”,戒条只是一个导引,有滞留情绪的感觉就要戒。

- 滞留,是指面对际遇体验后而产生“痛苦、郁结、依依不舍”的感觉。

- 例如吃了一顿饭,当然可以觉得物非所值、物有所值、物超所值,千万不能滞留于这次体验之中而产生纠结或依依不舍,否则就要戒。

- 人要调整的并非“快乐、不快乐、喜欢、不喜欢”及“领域”本身,而是针对体验后的心要放下。

- 人可以尽情快乐,甚至可以尽情痛哭,但体验后就要放下,持戒是为针对人心,并非教人做一个植物人,更并非麻木不仁的冷血动物。

五、《怎样持戒》

故此,戒律是遍及人生一切处,从来都没有局限什么领域,更并非“否定、排斥”该领域。佛法教人“设戒防守”,目的要认识到“执着滞留”所带来的后果就是下堕于生死流轮。 例如“五戒”只是五个针对“心执”而要留意调整的方向,如果人生是一条船,五戒就是说船身五个较易破穿漏水的位置,并非叫人无事惹事,明明自己本身不会吸食乱性毒品,却无情白事告诉自己“永不饮酒一滴”,这无疑是在船身刻意凿穿洞,再去修补。

戒的意义在“止贪”,犹如《大悲咒》中其中一句“raga-visa vinsana将贪心之毒除去”,如果是否为自已构成伤害身心也不知,这叫“moha-visa愚痴之毒”。

例如知道过量饮酒必出事端,会为身心构成伤害及日常困扰,却明知故犯,已属“贪”。欲海无涯,试问世上那一领域欲望过分了而不会起烦恼?如何驾驭这份欲望的烈马?无人可以告诉。

人是万物之灵,贵乎有自知之明,明知故犯,这叫自虐,谁能医治?

戒的指向性不是外界领域本身,而是心。

要調整的并非领域本身,更并非“否定、排斥”该领域本身,而针对是“贪心、嗔心、痴心”,这个调整的过程叫“住心、降心”,这个就是戒律的真实内涵,叫“尸罗波罗蜜多sila paramita ”。

故此,戒的困难在于不明白三毒之祸害,亦即是愚昧,而并非某个领域本身,正等于一个不承认抽烟会导致肺癌的人,是永远没法调整减少戒烟的。

舉例來說,就“过度性欲”而言,一刀切并非可行方法,强行禁止,只会让洪水累积爆发,所以只能按程序逐渐将频率减低,调整方法人人不同,不可一概而论。

过分空闲,自然胡思乱想,人生并不是只有下半身愉悦,还有很多有意义的事情需要我们做,因为我们不是畜牲。

每人都有不同的领域需要调整,而且该领域人人不同,笔者最大贪心就是食雪糕,所以很多读者都会见我经常文章中提及雪糕,故此,我必须为自心起“雪糕戒”。

笔者本身气管、鼻比较敏感,吃太多冻东西,已经为身体构成伤害,容易产生鼻水及咳嗽。

由此可见,每人需要调整的领域都不同,每个人需要所持的戒也各有不同,必须针对每人不同执着,而进行调整。

戒律意义,并非某领域本身,而是针对贪、嗔、痴。

很多读者以为我说笑,其实我食雪糕的份量多到一般人不信,我可以一天内吃一大盒,连续一星期这样,这种心瘾,已经过火,叫贪,所以必须起戒。

举一反三,戒律又何止五戒?需要调整的领域,必定是在五戒之内吗?笔者从不饮酒,因为根本气管有问题,难道天生不饮酒,就代表算持不饮酒戒吗?

牛吃草,代表牠不杀生戒吗?如果牛真的慈悲与智慧,就不会沦落到做牛的下场。

佛陀设定戒律表面彷似只针对领域来禁止,如果静心领悟,就知道根本并非“禁止、否定、排斥”该领域,而是提醒该于领域中,须注意自己的起心动念,并非做与不做该领域来界定为“持戒、破戒”。

换句话说,重点是那个心处于是否滞留。

再举一例,一个持械行劫银行的劫匪,正在乱枪扫射,难道警察不应该用武力,甚至开枪制止吗?

最后劫匪如果因此而被杀死,警察就会因此被界定为杀生之罪吗?

普遍民间信徒,根本并未理解戒律背后意义,却自我一厢情愿幻想出一套基准来捆绑自身,这叫迷信、愚昧,完全跟佛法上的戒律扯不上半丝关系。

六、《修行的黄金15小时》

经过一年在知乎分享,笔者体验了很多人间的思想,见尽千奇百怪的事情。

最深刻的,莫过于佛教徒纠结于“下半身”,有关“禁欲”的课题常常于佛教论坛讨论中为列前茅,雄踞十名位置之内,破坏或丧失生理功能会否为智慧带来升华?还是民间佛教曲解了佛经原意?

笔者回顾一年很多人的提问及本人回答,使我不断思索为什么无数人觉得性欲的念头就是罪恶,然后产生纠结?说到底,就是社会集体思维凝聚所构成的观念而已。

笔者曾经表达过,这个所谓性欲的诉求,可能只占据人类24小时之中的1小时以内,甚至更少。

其余烦恼原来尽在23小时,撇除大概8小時睡覺,就清楚知道人要面对的就是这“黄金15小时”的烦恼。

人的烦恼在生活,理应從生活切入調整,而並非著眼在1小時的小小肉塊诉求,想知最令自己耿耿于怀的欲望是什么领域,只须找出“个人超过1小时追求的最长领域”,便清楚根本不是性欲,而可能名、利、权…..

坦白說,与其介怀这1小时的小小诉求而产生半丝罪恶感,倒不如重点放在15小時所执着的领域來调整。想求智慧,却自虐身心,以为找苦就能得到酬勤,结果上天必应人所愿,把惩罚给予降临身上,这叫“因果”。

再次提醒,学佛绝对不是学受苦,佛法决定是学“离苦得乐”,千万勿以自虐身心来成就那份修行存在感,依靠折磨的思路及手段,决定是邪魔外道。

《悉达多》行者,六年自虐苦修,冷了不穿衣,饿了不吃食物,累了不睡觉,结果皮包骨,还好见了有人弹琴唱歌说:“弦不能太松,也不能太紧,必须适中。”及后马上如梦初醒,随即不久成就“无上正等正觉”,有缘的读者看见以上文字,有受惠就调整一下观念,否则当笑话听便说,勿令佛门蒙上不白之冤。

有人坚持“上半身永远举手”。

有人坚持“下半身永远不举”。佛法教人观照洞悉此人生。

迷信教人破坏男女下半身。如果,上半身举起右手不可成道。

此刻,下半身不举亦不可能成道。

以上这个形式主义的肤浅认为,是否可使人“得道”,实在值得大众深思。

佛法教人驾驭人生一切感知~离相,从来并非局限任何单一领域。撇开8小时睡眠,只要对治了15小时的烦恼执着,已经意味对治了烦恼的62%,然后才再针对治1小时下半身、8小时睡眠,已经事半功倍,这才是修行的完善管理。

离相,只是「离开对感知的束缚」,并非离开感知。亦即是说,仍然需要感知,更不能否定感知。(注:有关「离相」内涵,另见连结)

《佛法所指的“着相”究竟是什么?》

佛法所指的“着相”究竟是什么? – 道人心 http://madhyama-marga.com/hd/2758.html

三、评论区

赞

Handsome轻心 (作者)

苦行僧连手都变成树枝了,难道要下半身都变成树枝,人类就能够成佛?

佛陀是教人止息贪念,并非去废掉性功能,更加不是放弃人生衣食住行的诉求。

好好消化什么叫“修行的黄金15小时”吧。

再次提醒,学佛绝对不是学受苦,佛法决定是学“离苦得乐”,千万勿以自虐身心来成就那份修行存在感,依靠折磨的思路及手段,决定是邪魔外道。

男儿当自强回复Handsome轻心 (作者)

修行不应该是折磨自己,而是要让自己更快乐,“离苦得乐”。真正的修行也不是形式上的事情,而是在日常生活当中的一言一行。

我认为内容说的挺合理。但是,为什么你的解释就是佛陀的观点呢?这有什么理论依据吗?

Handsome轻心 (作者) 回复Sebastian

文章并不是任何人的观点,而是“道”,只不过文章内容就是佛经里面的内涵。

修行是依照「生活效果」来依据,并不是依照任何表象的依據。

如果一个道理无法使生活产生正面的效果, 如此一来,这个道理是那怕是“超人”所说,都没有任何意义。

Sebastian回复Handsome轻心 (作者)

那如果有人有不同观点,比如上座派信徒,你怎么看呢?

Handsome轻心 (作者) 回复Sebastian

其实我从来没有将自己界定为大小乘,因为远古印度时代确实不存在这些派系。

如果上座部不承认文章的观点,而文章的观点确实是对人生有帮助,那就应该要问一问上座部的人如何看待这些内容。

如果有机会的话,朋友你可以随便看看我几篇文章,就能明白我根本不属于什么乘。

Sebastian回复Handsome轻心 (作者)

也就是说,你所追求的是最贴近佛陀教导的信仰

Handsome轻心 (作者) 回复Sebastian

由于我明白现在此时空很多人的想法,所以我不会界定自己是什么角色了,更遑论什么宗教。

我不承认自己是佛教徒,只是追求一个身心解脱至和谐的方向。

至于是否贴已近佛陀教导,已不是重点之处,如果真的有一个自称释迦牟尼佛的人在我面前说话,最后而无法领悟这番说话,也是没有意思的。

我意思指,经文的究竟代表什么?佛经就代表佛陀的说话吗?

Handsome轻心 (作者) 回复Sebastian

据文献记载《佛经》是来自“梵文及巴利文”,如果记录“梵文及巴利文”的人失误、听错、曲解,亦即是梵文及巴利文所记载的文字记录都可能会出错,现在再把《佛经》被翻译成地球不同国家的文字。

1400多年前的唐代僧人去翻译古印度的“梵文及巴利文”,翻译出“翻译者所理解”的部份,再成为唐朝民间文化所能理解的文字,现在2017年要理解2500年前的古印度文字,阁下认为有否存在问题呢?

可以肯定的,就是现代所接触的佛经的文字只是凌碎片段,并不是一个完整佛法内容,如果单凭一些片言只语的文字就视为金科玉律,建议就勿再接触佛教,因为将会令人神憎鬼厌,一世倒楣。

闻鸡起舞回复Handsome轻心 (作者)

谁说的不重要,因为时空一变,所有经文经过翻译者所理解的意思再去翻译出来,已经有很大出入了。于法理在验证中能对自己有正面效果,和越学越自在的感觉才是衡量准则。

Handsome轻心 (作者) 回复闻鸡起舞

重点应是着重效果,而并非研究说所说。

例如我说….

如果,上半身举起右手不可成道。

此刻,下半身不举亦不可能成道。

手部及性器官,亦只是肉体的一部份,肉体处于什么状态,根本跟与人类智愚无关,修行就是调整思维如何进入自在,并非去着眼研究肉体。要研究如何破坏肉体功能,应该进入医学领域。

以上这段说话是我“轻心”说,不是佛陀亲口所说,但是我的说话究竟是不是千真万确?

闻鸡起舞回复Handsome轻心 (作者)

效果结果才是重点。修行是思维与虐待身体无关

感恩此文的教导!

Handsome轻心 (作者) 回复dropwater

学佛绝对不是学受苦,佛法决定是学“离苦得乐”,千万勿以自虐身心来成就那份修行存在感,依靠折磨的思路及手段,决定是邪魔外道。

感恩轻心哥哥布施,文章已经看完。文章表达很清晰,相信愿意用点时间仔细看文的人都能明白,戒律的真实义。

佛法是解脱之法,不是捆绑之法。因为迷信一直有人本末倒置,哥哥今日的文章又会另到一些人受惠的。感恩

Handsome轻心 (作者) 回复闻鸡起舞

如果,上半身举起右手不可成道。

此刻,下半身不举亦没有可成道。

挺有意思,佛法,不是理论,关于作者说的从来没有把自己界定在‘大乘小乘’之说,我们要明白,大乘小乘不是来界定一个人的界限的。所谓的大乘,说白了就是修佛的悟性达到的一种高层次的境界,这一层次,不是一般人能够领悟的,所以,极大多数人也就是只能看看大乘的经文而已,不会有什么领悟的!原因就是自己的悟性领悟不了。至于小乘就比较简单了,人们所接触佛法,大都属于这一层,一般的人们所讲的六道轮回啊,善恶报应啊等等,皆属于这一类,积功德,做善事,放生等等,也就是现在的学佛人所做的‘善’事,统统属于小乘佛法之内。古人云“若真修行人,不见世间过”,对此,我们是否应该有点领悟,就需要自己来思考了,如果自己是一个修佛人的话。

Handsome轻心 (作者) 回复知缘

前辈你好,所言甚是。

一切会使人感受到“痛苦、郁结、沉醉”的观念,都属于要持戒的领域。所以这位印度苦行僧应该起一个“不举手戒”了?

我只能说谢谢,

Handsome轻心 (作者) 回复龚南海

佛法教人驾驭人生一切感知~离相,从来并非局限任何单一领域。撇开8小时睡眠,只要对治了15小时的烦恼执着,已经意味对治了烦恼的62%,然后才再针对1小时下半身、8小时睡眠,已经事半功倍,这才是修行的完善管理。

(注:有关离相,另见连结)

《佛法所指的“着相”究竟是什么?》

佛法所指的“着相”究竟是什么? – 道人心 http://madhyama-marga.com/hd/2758.html

龚南海回复Handsome轻心 (作者)

多谢指点,希望我能在各位师兄的帮助下,早成正果。阿弥陀佛????

随意赞叹 感谢轻心师兄

Handsome轻心 (作者) 回复玫瑰和利刃

离相,就是离开对感知的束缚,并非离开感知。

亦即是说,仍然需要感知,更不能否定感知。

离相,乃不著相之意,也就是不要使自己被假象,也就是事情的表面现象所黏住,要使自己明白事物的真相。古德云“不要只看手指,而不知所指乃月”,就是一个明显的例子。我举一个现在的例子:‘不要只看到汽车在路上跑,而要明白能够使汽车在路上跑的是司机啊’,没有司机在开车,再好的汽车也是死的啊,也是不能跑起来的啊。这只是我随便举了这么一个例子,合适不合适,不要太在意,明白大体意思就行了,不要太注意我的用词是否正确。这也就是密宗二祖王骧陆所讲的“以文释义,诸佛三世冤”之意,不要太在意文字的对错,明白主要意思才是主要的,如果一个劲的抠字眼,那我说的就没有正确的了,因为我的文化水平只是初中。佛是要我们明白人生的真相,明白我们的佛性的真相,不是要我们著相在人生遇到的所有的“虚妄”的假相上。所以,佛才在《金刚经》上讲:“凡所有相.皆是虚妄”!也就是除了我们自己的佛性之外,所有的一切都是过眼烟云,都是一时的假相!转眼即无,都是虚妄!一切都是我们自己业力的显现,还有什么不是假相呢?

Handsome轻心 (作者) 回复知缘

前辈真的很有心,有否学习过《心中心法》,我亦曾经大致看过很多有关“元音老人”的言教。

你说的很对,我在1999年到滨州的天王堂寺给佛磕了一个头,回家就开始自动的吃素,并且就能给人讲佛法,使很多人感到惊奇!到今年已经十八年,2000年五一灌顶修习心中心法,这些事情,我在我的QQ里的文章里都要写得很清楚,有时间的话可以看看。

修行不是自虐,只要你知道世上都是幻影,一样可以活的享受

深以为大乘佛法,例如金刚经经文的要义,一般的智慧达不到,理解不了,顶多一知半解!

时不时来翻看一遍,师兄的很多答案都让我受益匪浅,感恩师兄法布施

正道之光

有智慧,随喜!

感觉对佛教消除了很多误解,佛教的持戒观点很有用,谢谢

为何拿外道的例子来显示阁下的高明?我们依从佛制定的戒律就行了嘛

Handsome轻心 (作者) 回复黑斑

一、什么叫戒律?

二、什么叫外道?

三、什么叫佛?

四、什么叫高明?

五、什么叫低端?

顿焕回复Handsome轻心 (作者)

顶礼感恩轻心师兄!师兄您在一篇讲您受八关斋戒的问答里提到受戒期间梵行的高标准,要连起心动念都看好,更不用说行为了,末学得到父母许可,发心受持梵行五戒,这个梵行的标准也要达到您那篇文章里讲的境界吗?

Handsome轻心 (作者) 回复黑斑

阁下问题明显是笔者将“苦行僧”的例子感到排斥,有见及此,先要反问阁下提问中的几个题眼,此乃导致阁下产生排斥的核心。

什么是“佛、外道、戒律、高明、低端”阁下必须说出所明白的内涵,如果我跟你不是同一频道,理解不同,就会没完没了。

Handsome轻心 (作者) 回复黑斑

“为何拿外道的例子来显示阁下的高明?我们依从佛制定的戒律就行了嘛”这段话,本人尝试分析阁下的内心。

以下是阁下内心的说话…..

不能拿“不是释迦牟尼佛口中所说”的例子作为比较,因为释迦牟尼佛口中所说「最高明」。

只要将释迦牟尼佛制定出来的“戒律”按照“社会法律”来遵守,不需要理解戒律的意义,千万不要比较。

Handsome轻心 (作者) 回复顿焕

帆,你的留言我一直都有看,如果阁下真的有心求觉,你要多一点留意我的互动评论。

因为我在表达大乘佛法,运用“般若波罗蜜多”系统, 这是佛法最根本的核心领域,暂时你只需要做一个旁听生不停听。

然后将我过去四百多个答案全部消化。明白未?

顿焕回复Handsome轻心 (作者)

好的,感恩师兄!

黑斑回复Handsome轻心 (作者)

佛早就否定过份以苦行为修行的僧人和外道了。你应该跑去跟那个印度老人说,这里重复说,收效甚微

我不知道怎么个收效甚微法?评论里超过半数的人对轻心的法布施表示感谢,我曾经也用过你类似的逻辑去怼人,我只想说,觉知你内心的嗔。如果内心没有嗔,那我只能说贵兄很可能有反社会人格障碍里的天生无同理心。保重!

我只是说出当时的想法,你给我安了这么多东西?

一念之间,念念之间。 好自为之。