一、提问区

为什么我感觉一些人念佛号,就是无所事事的无业游民企图通过念佛号得到财富得到富贵, 凭什么他们就可以比那些认真读书攻读专业书籍的人获得更大的福报?

还有一两本经都没读完的人说这辈子的梦想就是去西方极乐世界,我真的觉得好笑,他们真的知道极乐世界是怎么样吗?我感觉他们就是现实生活不如意,以追求极乐世界麻痹自己。

二、正文区

谁教人念佛号?耐人寻味。

笔者现有大胆假设,如果将以下这本经题加上一个“忆”字,而佛字变成“觉”字,就完全配合了经文内“如母忆子”的内涵,为什么我如此大胆?请君听笔者一席话…..

(注:佛是觉之意思,此处改变字眼合乎原意)

《大势至菩萨念佛圆通章》

变成…….

《大势至菩萨忆念觉圆通章》

大势至法王子,与其同伦五十二菩萨,即从座起,顶礼佛足,而白佛言:

“我忆往昔,恒河沙劫,有佛出世,名无量光;十二如来,相继一劫。其最后佛,名超日月光;彼佛教我,念佛三昧。譬如有人,(一专为忆),一人专忘;如是二人,若逢不逢,或见非见。(二人相忆,二忆念深);

如是乃至从生至生,同于形影,不相乖异。

十方如来,(怜念众生,如母忆子);若子逃逝,虽忆何为?

(子若忆母,如母忆时),母子历生,不相违远。若众生心,(忆佛)、念佛,现前当来,必定见佛,去佛不远;不假方便,自得心开。

如染香人,身有香气;此则名曰:香光庄严。我本因地,以念佛心,入无生忍;今于此界,摄念佛人,归于净土。佛问圆通,我无选择;都摄六根,净念相继,得三摩地,斯为第一。”

笔者曾经用了很多方法及经文作为证据,结果查出印度梵文“念佛”的真正意思。

(注:笔者依照印度梵语经文而言,撇除一切后世任何人的解释)

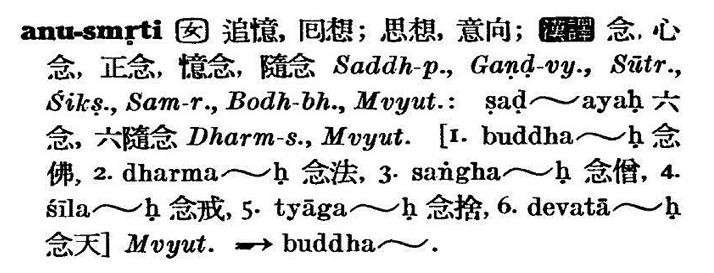

anu:指“随着、沿着”。

smrti:指“记起、记得、忆起”。

整体来说相当于英文的“mindfulness、attention”的意思。

buddha:指觉悟,本属精神领域,并非指人。

念佛,梵文是buddha anu-smrti,即是“忆念觉、佛随念”,指忆念觉的智慧、言教、身教,然后学习效法。

在印度雨季的三个月期间,僧众集结在一起修行居住,这期间僧侣不允许随意外出, 直至结束大约此三个月才再外出,此情况梵语称为“varṣa雨安居”,原意指“雨”,也称为“结夏安居、夏安居、坐夏、坐夏安居、安居”。佛陀在生之时,每年“安居”完结,各方的人都来探望佛陀。

佛陀洞悉如果百年归老后,弟子可能因无法看见佛陀,必容易惆怅无依,故此,就宣说了有关“巡礼佛的圣迹”,以下就是经文典故…..

“佛告阿难:汝勿忧也,诸族姓子常有四念,何等四?

一曰:念佛生处,欢喜欲见,忆念不忘,生恋慕心。

二曰:念佛初得道处,欢喜欲见,忆念不忘,生恋慕心。

三曰:念佛转法轮处,欢喜欲见,忆念不忘,生恋慕心。

四曰:念佛般泥洹处,欢喜欲见,忆念不忘,生恋慕心。阿难,我般泥洹后,族姓男女: 念佛生时功德如是,

佛得道时神力如是,

转法轮时度人如是,

临灭度时遗法如是。

各诣其处,游行礼敬诸塔寺已,死皆生天,除得道者”

~“节录自《长阿含经》~卷四(游行经)”

根据以上经文得知,佛陀教育弟子以巡礼佛的“四圣地”方式作为切入点:

1)出生之地

2)成佛之地

3)转法轮之地(弘法之地)

4)入涅槃之地(离世之地)

凭《长阿含经》此段记载清楚表述了“念佛”的意思,绝对“并非口唸佛陀名号”,而是追忆与佛陀有关的领域,亦即是“忆念”的意思,并不是指单单用口唸。

弟子透过亲临这些圣地四处巡礼,甚至可用千方百计的方式,务求引发起“思慕佛陀~忆念佛”的当时种种功德,亦即“系念佛的功德、遗法、言教、身教,恍如亲身见到佛陀。

由此可见,确实可以透过“呼唤该佛菩萨名号”,甚至专注佛菩萨的画像,达到思慕佛陀效果,前提是必须先对“该佛菩萨有如实的理解”。

简言之,念佛就是指“回忆思念一切与觉悟相关的领域”,当然包括佛陀本身的相关的事情,并不是单凭用口唸唸有词,而是对覚醒的言教“念念不忘”。

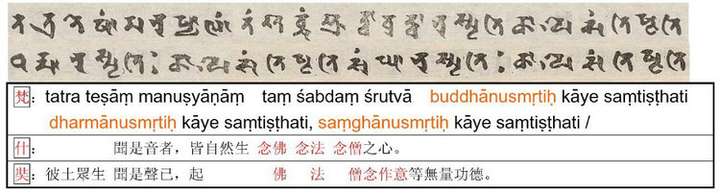

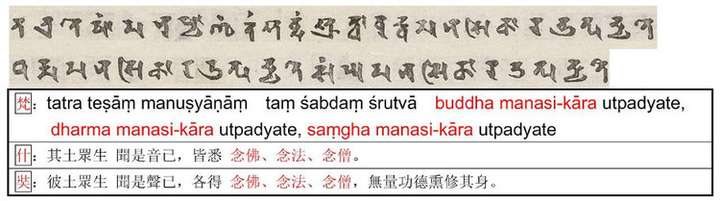

“自然皆生念佛、念法、念僧之心”

~节录自《佛说阿弥陀佛经》 梵文罗马拼音如下:

buddhānusmṛtiḥ kāye saṃtiṣṭhati

dharmānusmṛtiḥ kāye saṃtiṣṭhati

saṃghānusmṛtiḥ kāye saṃtiṭḥhati

怎样念僧侣?凭逻辑已经呼之欲出!难道走去将一班出家人的名字背出来?经文已经清清楚楚说是“念僧之心”。亦即回忆拥有“佛陀言教”之传道者说话。

《忆念、口唸的混淆》

经过翻查多本梵文经典中的用词,便能够看出,佛经所指的“念”字是以“心”为基础,本意是“念头、发心、动念生起”之义。

《大势至菩萨念佛圆通章》云:

“彼佛教我念佛三昧……若众生心,忆佛念佛,现前当来,必定见佛…”

由始至终,经文内并没有任何一点带着“口念”的含义,“念佛”的内涵是指“忆念、思维、作意”,而不是“口念”。

由于达到“忆念、思维”切入点可以透过不同方式,一切可以构成忆念佛陀相关领域的手段,也都可以使用。 故此,便可以形成“忆念”佛的“名号、形相、功德、誓言、佛国土”一切种种不同特性,甚至契入破尽一切观点与立场~“实相”。

以上种种忆念佛的相关领域方式,其中以“称诵japa”某佛陀名号来达到“忆念觉”之目的最为简单切入方式。

一般来说,因为由于人类感官中的耳朵最灵敏,顺理成章,称颂佛陀名号亦成为中国流传民间最普及的方式。

但再次重申,佛经内来所指的念佛从来都不是指用“口念”

举例说,如果某人透过或绘画佛陀的形象,以达致忆念佛陀相关的事情而达至“心不散乱”,这个绘画过程已经构成“念佛”。

如果不明其理,却着眼研究绘画手法,此乃本末倒置,哪怕画出“敦煌壁画”般的规模,也不会扯上念佛半丝关系,因为已经沦为形式主义。 由于无论普通话及广东话,“唸”与“念”字发音也一样,导致错误地合二为一,驱使中国人千百年来,也误把“唸佛、念佛”混为一谈。

《anu-smrti、japa的分別》

必须清楚以下两种不同领域……

「buddh anu-smrti忆念觉」:指回忆觉悟言教。 anu-smrti忆念,中文以“念”字表达,依靠感知能力之“回忆”切入,关键是“思维活动”。

「“japa 称诵”佛陀名号」:中文以“唸”字表达,是依靠人类之“声音”切入,关键是“气脉活动、震频活动”,必须运用“梵音”。

总结:

“唸佛”实质是“念佛”中的一种方式而已~“持名念佛 / 称诵佛号”,归根究底,此乃透过“口唸”来达到“忆念”之目的,“口唸”实质只是为了“心念”来服务。

重看这个大胆假设的经题~《大势至菩萨忆念觉圆通章》,会否令读者更有更深刻的味道?

P.S 如果有信徒甚至认为以《大势至菩萨口唸佛号圆通章》的态度来修行,那就不必再看经文内容了,因为只会令信徒失望。

以下连结道出了念佛的怪圈及盲点,更解释了念佛的本意,如果愿意花时间研究,可能会知道念佛功德及内涵何来?

《年轻人如何修念佛法门?》

年轻人如何修念佛法门? – 道人心 http://madhyama-marga.com/hd/4528.html

《为什么要意念佛,心无一念的口念佛不好吗?》

为什么要意念佛,心无一念的口念佛不好吗? – 道人心 http://madhyama-marga.com/hd/4321.html

《“老实念佛”不好吗?为什么越来越的的人说没有用?》

“老实念佛”不好吗?为什么越来越多的人说没有用? – 道人心 http://madhyama-marga.com/hd/4275.html

《怎么修净土法门?》

怎么修净土法门? – 道人心 http://madhyama-marga.com/hd/4067.html

《人生面临绝境时,至心念诵佛号菩萨圣号能否得到人生转机?》

人生面临绝境时,至心念诵佛号菩萨圣号能否得到人生转机? – 道人心 http://madhyama-marga.com/hd/4300.html

《佛说阿弥陀经经文说一心不乱,可否请师兄用最易明表达解說?》

佛说阿弥陀经经文说一心不乱,可否请师兄用最易明表达解說? – 道人心 http://madhyama-marga.com/hd/4437.html

三、评论区

“自然皆生念佛、念法、念僧之心”

~节录自《佛说阿弥陀佛经》

梵文罗马拼音如下:

buddhānusmṛtiḥ kāye saṃtiṣṭhati

dharmānusmṛtiḥ kāye saṃtiṣṭhati

saṃghānusmṛtiḥ kāye saṃtiṭḥhati

怎样念僧侣?凭逻辑已经呼之欲出!难道走去将一班出家人的名字背出来?经文已经清清楚楚说“念僧之心”。

亦即是去回忆拥有“般若正见”的传道者的说话。

如果有信徒甚至认为以《大势至菩萨口唸佛号圆通章》的态度来修行,那就不必再看经文内容了,因为只会令信徒失望。

以下连结道出了念佛的怪圈及盲点,更解释了念佛的本意,如果愿意花时间研究,可能会知道念佛功德及内涵何来?

《年轻人如何修念佛法门?》

年轻人如何修念佛法门? – 道人心 http://madhyama-marga.com/hd/4528.html

《为什么要意念佛,心无一念的口念佛不好吗?》

为什么要意念佛,心无一念的口念佛不好吗? – 道人心 http://madhyama-marga.com/hd/4321.html

《“老实念佛”不好吗?为什么越来越的的人说没有用?》

“老实念佛”不好吗?为什么越来越多的人说没有用? – 道人心 http://madhyama-marga.com/hd/4275.html

《怎么修净土法门?》

怎么修净土法门? – 道人心 http://madhyama-marga.com/hd/4067.html

《人生面临绝境时,至心念诵佛号菩萨圣号能否得到人生转机?》

人生面临绝境时,至心念诵佛号菩萨圣号能否得到人生转机? – 道人心 http://madhyama-marga.com/hd/4300.html

《佛说阿弥陀经经文说一心不乱,可否请师兄用最易明表达解說?》

佛说阿弥陀经经文说一心不乱,可否请师兄用最易明表达解說? – 道人心 http://madhyama-marga.com/hd/4437.html

师兄深研经藏,引经据典,如此精彩的回答在知乎这个地方简直少见,了不起,末学顶礼!

若众生心,(忆佛)、念佛,现前当来,必定见佛,去佛不远;不假方便,自得心开。意思就是若众生心,想着觉(离相,放下,不执着),必定见到自己的觉性,离觉性不远了。不必依靠外界的任何东西,自自然然就会很开心。我这么解读对吗?

其实巡礼圣地,也不是为了想念起佛陀这个人,而是为了想念起佛陀教的,如何放下执着,然后依照言教去实践。是不是这样理解呢?

譬如有人,(一专为忆),一人专忘;如是二人,若逢不逢,或见非见。(二人相忆,二忆念深);意思就是我们的觉一直都在,但是我们因为种种执着和观念忘了,这样一来,就算我们的觉一直跟着我们,我们也见不到。我这么理解对吗?

如是乃至从生至生,同于形影,不相乖异。

十方如来,(怜念众生,如母忆子);若子逃逝,虽忆何为?

(子若忆母,如母忆时),母子历生,不相违远。

意思就是众生还有众生的觉,就是形影不离的。所有众生的觉(一直都在想着众生?就像母亲想孩子?这个括号里面想不通,不会解释)如果孩子不想着觉,每天都执着,放不下。觉想着众生有什么用?(嗯,这里理解得有点怪怪的)如果众生想着觉,觉也想着众生,他们就离不远了?这一段怪怪的,请轻心师兄指正

Handsome轻心 回复任我行

觉不是人,而是精神状态,用母子形容,只是比喻。

嗯~果然有味道

觉不是人怎么能一直都在想着众生,觉是人

觉悟、聪明是人人本有的精神状态,当然精神状态是透过人类去呈现。

觉悟並非想着眾生,而是由於觉悟之後產生大慈大悲心、憐憫心,

那佛咒呢,念佛咒是学佛的做法吗?

首先,末学完全赞成您的意见。

另外补充一点浅见:

如果从“阿赖耶识”的角度来看,口中念佛与心中念佛是同样有效的。

什么是“阿赖耶识”?

禅定时,需要到达的状态,

发呆时的状态,

睡觉时的状态,

它是精神层面的最底层,也是累世记忆的最底层。

更是我们这个“人”的性格来源。

我们在禅定的过程,需要释放那些记忆,

所以刚开始禅定时,会出现很多杂乱的印象。

排除之后(达到寂静时),可以接引佛陀或者上师与自己的心灵融合(又称:佛心印心)。

念佛时,因为音调单调,也可以进入类似禅定的状态,这时候,只要有佛,菩萨等之类的正能量进入,也是可以达到禅定之效果的。

Handsome轻心 (作者) 回复David Chiang

但是大乘佛法所指的襌定并不是阁下刚才所表达的。等待《地藏法门~四》公开,我们会公开分别之处。